はじめに

スマホのカメラの性能が上がりすぎて、わざわざ一眼レフを持つ必要はない。

一眼レフ所有者からしても正直、その気持ちは分からなくありません。

私自身も荷物が重くなるのが嫌で、持ち出す機会が減ったことがありました。

ただ、久しぶりに触ると、スマホには真似できない写真が撮れてやっぱり楽しい。

最近は再度、一眼レフの沼にはまっています。

この記事では、興味はあるけど難しそうで購入に踏み切れない人や、持っているものの魅力が分からず数回しか使わなかった人たちへ、理解しているだけで一眼レフが数段楽しくなる「設定」を超簡単に解説していきます。

基本的な心得

一眼レフを使う上で心得ておくことはただ一つ。

光の量のコントロールが鍵

明るすぎて写真が白っぽくなったり、反対に暗すぎて黒くなったりしないように設定を行う必要があるということです。

アングルや画角など構図を決める力は、すでにスマホカメラで身につけている人が多いので心配はいらないと思われます。

これから解説する

- F値(絞り)

- シャッタースピード

- ISO感度

はすべて光の量を考えながら設定する必要があります。

当然、一眼レフには自動ですべてを決めてくれる機能があるのですが、それだといよいよ「スマホでいい」となり、一眼ならでは楽しさ、奥深さを感じられません。

上記の3つの設定を使いこなすことは、一眼レフの第一歩であり、最大の魅力を楽しむことにも直結します。

先に強調しておきたいのは、仕組みは簡単である上、一つだけマニュアルで残り二つはオートなどとすることも可能ですので、決して難しくないです。

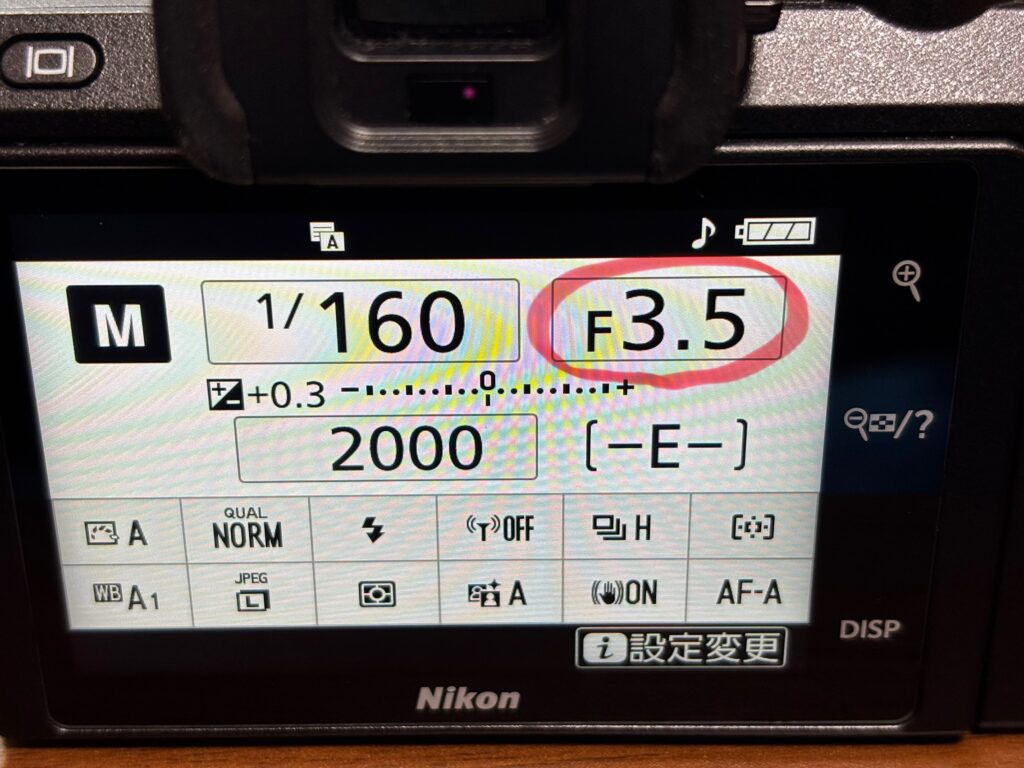

F値(絞り)

絞りとも呼ばれるF値。F3.5やF5.6などと表されます。

個人的には、一眼レフの醍醐味はこの数値をいじることにあると言えるほど、重要なものです。

F値=虹彩=カーテン

F値は人の目で言うと虹彩と同じ役割です。

虹彩は、暗いところでは瞳孔を大きくして入ってくる光の量を増やし、反対に瞳孔を小さくして光があまり入ってこないように調整します。

この機能のおかげで私たちは、本来明るさが全然違うはずの屋外と屋内の差をほとんど感じることなく景色を見ることができているわけですが、写真においてはF値がその役割を果たします。

一眼レフが映像を捉えているセンサーの前に、F値という名の虹彩があり、開くほどに多く光を取り込み、絞るほど光を少なくしていきます。

もっとイメージしやすい物で例えるなら、カーテンです。

一眼においては、F値の数字が小さくなるほど”カーテン”を開放するので写真は明るくなり、数字が大きくなるほど”カーテン”を閉めるので暗くなります。

つまり、F2とF10で比べたら、F2のほうが明るく撮れます。

星空や夜景を撮る場合は、F値をなるべく小さく(開放)して撮ることになります。

背景のボケ感を演出

「F値は一眼レフの醍醐味」と先述しましたが、それはF値がもう一つの要素と関係しているからです。

その要素とは、背景のぼけ感です。

いわゆる「一眼っぽい写真」でイメージするのは、被写体以外がボケた写真かと思いますが、このボケを作るのもF値です。

F値の数字が小さいほど、被写体の周りがボケます。

一般的にはポートレートなどでは主題をはっきりさせるためにF値を小さくし(開き)、風景を撮る際は全体を鮮明に写したいので、F値は大きくし(絞り)ます。

一眼らしいボケ感のある写真がやはり撮っていて楽しいのですが、F値の最小値はレンズの性能に依存します。

そのため、カメラを好きになった人は、どんどん「レンズ沼」にハマっていってしますわけです…。

レンズの構造的に、F値はレンズが設定できる最小の数値より、少しF値を絞って撮った方が画質が綺麗になると言われています。

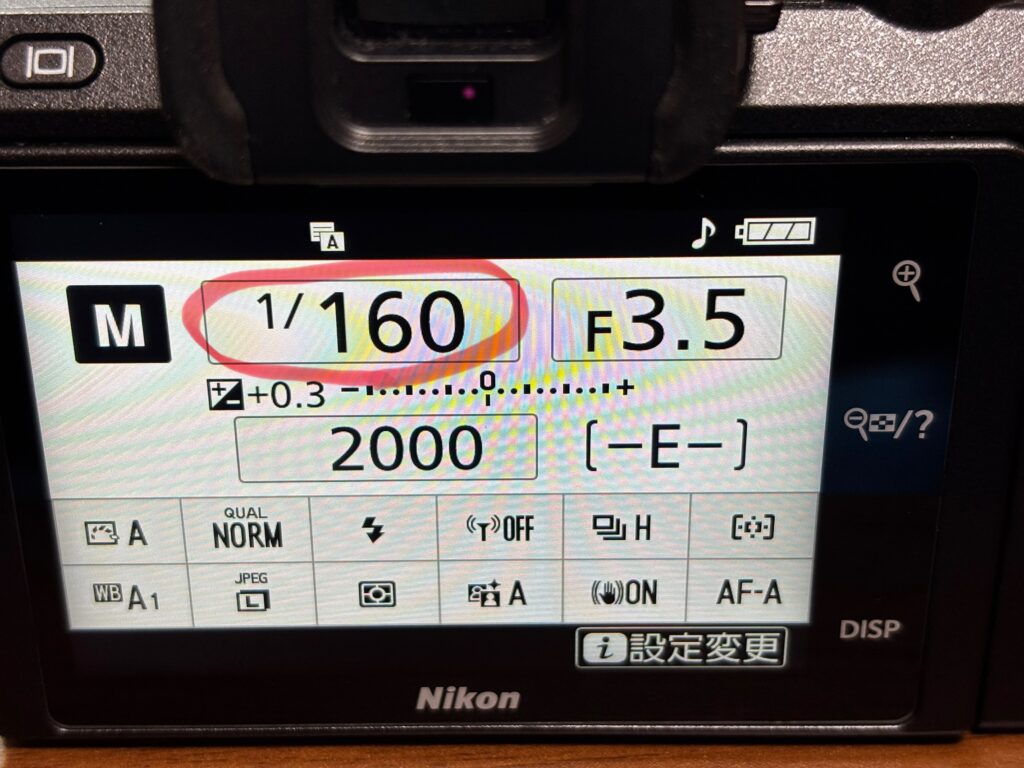

シャッタースピード

F値については先述した通り、カーテンの様なものですので、当然開くほどに多く光を取り込みます。

その際に注意しないといけない点は、光を取り込みすぎると白飛びしてしまい、写真が白っぽく、あるいは真っ白になり何も写らなくなってしまいます。

ボケ感のある写真を撮る場合にはF値を開放するわけですから、「明るい場所では一眼レフらしいボケ感のある写真が撮れないのか」と心配になるかもしれませんが、そんなことはありません。

明るいところでもボケ感のある写真の撮影を可能にしてくれるのが、シャッタースピードです。

F値の開放を可能に

シャッタースピードはその名のとおりシャッターを切る速度のことです。

カメラのシャッターは普段常に下りている状態で、映像を写すセンサーには何も写らないようになっています。

そのシャッターを何秒間開くのかを決めるのが、シャッタースピードの設定になります。

1/1000秒など一瞬しかシャッターを開かないこともあれば、30秒などの長時間にわたってシャッターを開き続けることもできます。

シャッターを開く時間が短ければ当然取り込む光の量は少なくなり、長ければその分多くの光を取り込みます。

つまり、シャッタースピードを速くするほど写真は暗くなり、遅くするほど写真は明るくなります。

そのため、明るいところでボケ感のある写真を撮るためにF値を開放する場合は、シャッタースピードを速くして取り込む光の量を減らし、調整することになります。

ブレの防止

シャッターを開く時間の設定は、センサーに何秒間映像を写すかを決めることでもあります。

例えば1秒間シャッターを切った場合は、1秒間の映像を1枚の写真に収めることになるため、当然動いている人や動物を撮った場合にはブレブレになります。

川や滝を撮るときに水の流れを表現するため、あえてシャッタースピードを遅くする手法もありますが、通常時は早めに設定しておくのが無難です。

感覚的には1/100分秒であれば、カメラを適当に持っても手振れはしないです。

1/80秒になると両手で持たないとブレる印象です。

走っている人や動物を撮る場合は1/500秒は欲しいところです。

ただ、星空などを撮る場合はシャッタースピードを10秒以上などに設定する必要があるので、その場合は三脚を使ってブレないようにします。

星も動きますので、シャッタースピードによっては星の軌道を捉えた写真が撮れることになります。

ISO感度

「カメラを手で持って夜景を撮りたいのに、ちょうどいい光の量にするためにシャッタースピードを下げると手振れしてしまう」「星空を撮りたいけど、星の軌道は写したくないからなるべくシャッタースピードを上げたい」

この悩みを解決してくれるのが、ISO感度です。

電子的な明るさのコントロール

通称「イソ感度」と呼ばれるISO感度は、F値やシャッタースピードで物理的におこなってきた光の量の調整を、電子的に行う機能です。

光の量が足りないときに、機械の力で写真を明るくすることができます。

ISO感度は数値が高くするほど写真を明るくできため、ISO100よりISO3200の方が明るくなります。

そのため、夜景や星空を撮りたいときは、ISO感度を高くすればシャッタースピードを落としすぎずに済みます。

加えて、暗い星や灯かりも写せるようになるので、より綺麗な写真が撮れます。

ノイズ問題

ISO感度で写真を明るくすることができるのであれば、無理にシャッタースピードを落とす必要はないように聞こえますが、ISO感度には弱点が存在します。

ISO感度は数値が上がるほど、写真にノイズが乗ります。

写真が靄(もや)がかったザラついた印象になり、画質が低下したような写りになります。

カメラの性能にもよりますが、ISO6200ほどで明らかに、目が肥えている人はISO3200あたりからノイズを感じるようになります。

そのため、ISO感度は基本的に高くせず、シャッタースピードをできる限り落としても写真が暗い場合や、星空や夜景を撮影する際に頼る「最終手段」というくらいの認識が吉です。

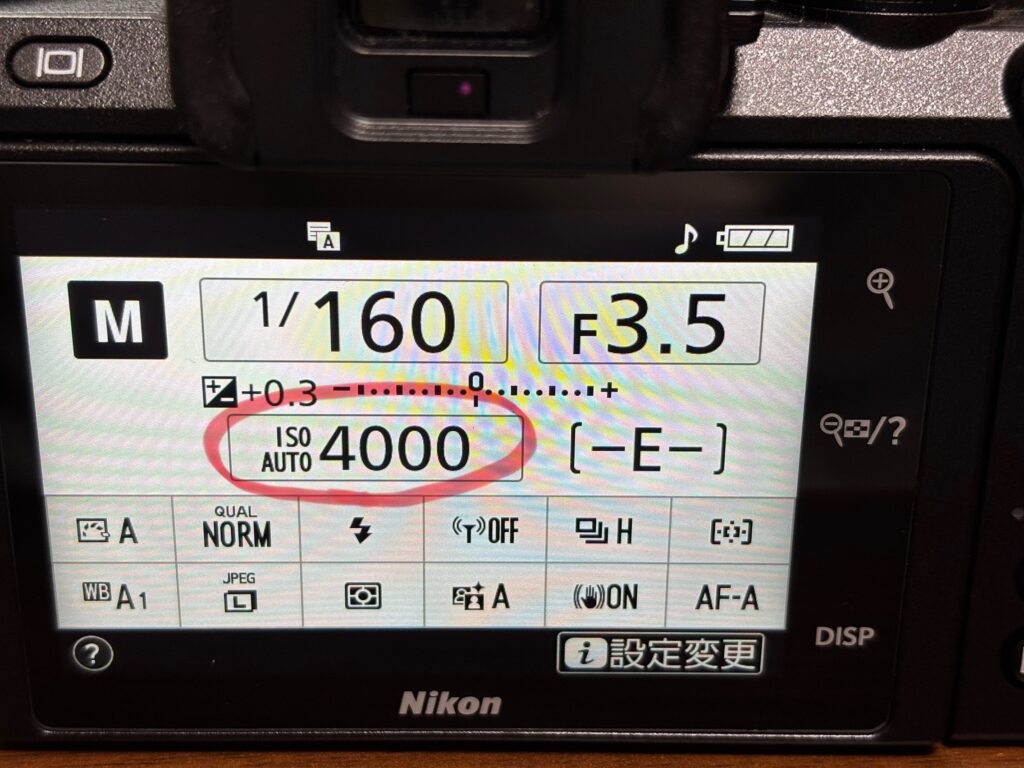

オートの場合は一眼の設定でISOの最大値を決められるので、自分が許容できる数値以上にISOが上がらないように設定している人が多いです。

撮影モード

①F値②シャッタースピード③ISO感度

三つの設定を説明してきましたが、初めからすべてを自分で決めるのは難しいと感じる方も多いかと思われます。

しかし、心配はいりません。

慣れるまでは、一眼レフのダイヤルにある「P」「A」「S」「M」の四つの撮影モードをうまく選べば大丈夫です。

P(プログラムオート)

P(プログラムオート)は、F値とシャッタースピードをカメラが自動的に決めてくれる設定です。

ISO感度は自分で決めることになりますが、ISOも一眼レフの設定でオートにできるので、その場合はスマホのように何も考えずに一眼レフを使えます。

ただ、P(プログラムオート)はおすすめしません。

適当に撮りたいときは便利ですが、一眼レフでの撮影の腕を上げることができない上、スマホと変わり映えのしない写真が撮れることも多いです。

初心者の方には、次のモードをおすすめします。

A(絞り優先モード)

A(絞り優先モード)は、F値のみ自分で決めるモードです。

適切な明るさになるようにシャッタースピードはカメラが自動的に決めてくれます。

ISO感度をオートに設定している場合は、F値の調整だけに集中して写真が撮れるため、気軽にボケ感のある一眼っぽい写真を楽しめます。

S(シャッター優先モード)

S(シャッター優先モード)では、シャッタースピードのみ自分で決めます。

スポーツや動物に対してなど、被写体が激しく動いてる場合に使うと便利なモードです。

シャッター速度だけ早めに設定しておけば他はオートになるため、動いている難しい被写体を気軽にブレることなく撮影することができます。

M(マニュアルモード)

M(マニュアルモード)は、F値とシャッタースピードを自分で決めるモードです。

先述の通り、ISO感度のみオートにすることもできます。

星空を撮影する際には基本的にマニュアルモードで撮影するので、慣れてきたら試してみて腕を磨くのがいいかと思います。

M(マニュアルモード)でF値とシャッタースピードを決める際は、自分が優先したい方から設定するのが定石です。

まとめ

- 一眼レフの「設定」は取り込む光の量のコントロールが鍵。

- F値は数字が小さくなるほど、写真は明るく、ボケやすくなる。

- シャッタースピードが速くなるほど、写真は暗くなるが、ブレにくくなる。

- ISO感度は上げるほど、写真が明るくなるが、”画質が低下する”

- 撮影モードは最初のうちは、A(絞り優先モード)がおすすめ。

一眼レフの扱いは案外簡単に慣れます。

一緒に楽しいカメラライフを楽しみましょう。

最後までご覧いただき、ありがとうございました!